パーネル・ウィテカーの訃報記事を読んだ。

交通事故、それも歩行中に車にはねられたとのこと。

現役時ボクサーのパンチはあれほど器用に避けていたのにね。

彼のアマチュア時代からリアルタイムで情報を得ていたけど、ディフェンスの名手という一般的なイメージができたのはいつ頃からだったろう?

まあ結局ウェイトを上げて相対的に自分より体格の大きい相手と戦うようになってからなのかな。

体格的には135ポンドがナチュラルウェイトだっただろうから。

ライトウェイトで戦っていた頃はそれなりにオフェンシブだったし、避ける上手さは変わっていないにせよ、それが特別クローズアップされることはなかった。

ステイタスアップのために140〜147ポンドに上げていく段階でディフェンスにプライオリティを置くようになっていったのは小さな体格故に仕方なかった。

ストロングポイントが卓越したディフェンススキルというファイターはプロモーション的に難しくて、ウィテカーも人気面でやや損をしていたように思う。

それとジャッジの印象にも多少影響したような。

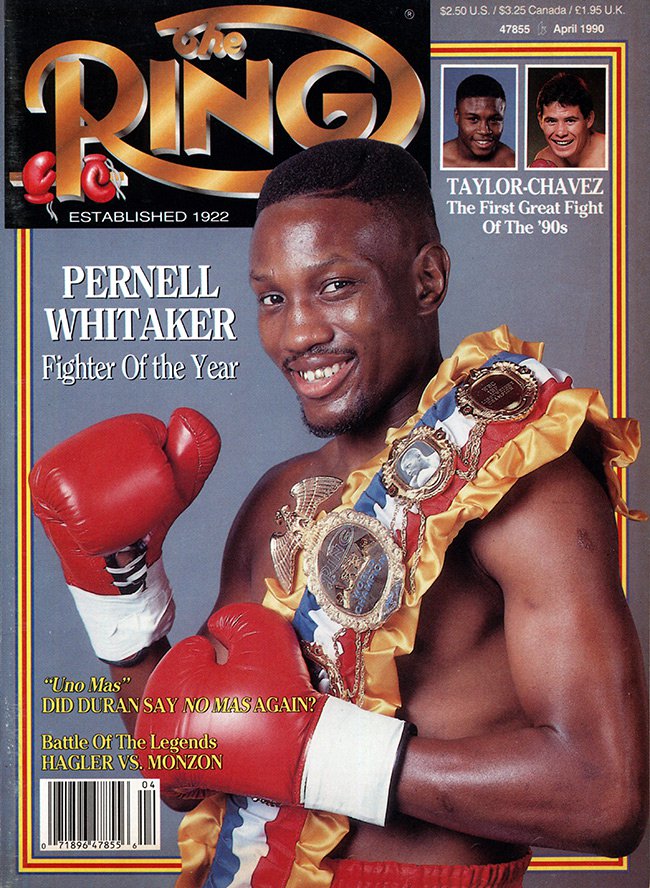

例えば93年のチャベス戦。

試合場所がテキサスとはいえ引き分けはちょっと可哀想。

テキサスでメキシカンスターと戦うということは余程ペースを取って相手を圧倒しない限り判定勝利はないのだろうけど。

まあ4〜5ポイント差でウィテカーの勝ちでしょ。

ボクシングファンの共通認識としては、チャベスに内容勝ちした(スコア上は引き分けだが)最初のファイターがウィテカーだということ。

だってチャベスのパンチ全然当たってないもの。

それにこの試合のウィテカーは決してディフェンシブではないし手数もそこそこ。

試合を作る意思を感じるしね。

チャベスは最初から最後まで空振りしていただけ。

再戦がなかったことからもチャベスにチャンスを感じなかったということだろう。

135ポンド、140ポンド、147ポンド、154ポンドでメジャータイトルを獲得したウィテカーだけど、147ポンドの一線級には負けている。

ナチュラルウェルターウェイトのデラホーヤとトリニダードにはキャリア末期だっとはいえ敗戦。

ウェイトの壁という現実がそこにはあると思う。

つまり卓越したディフェンス力だけでは突破できない壁。

トップレベルの試合において、あくまで主はオフェンスでありディフェンスは相手のオフェンスを受け止める手段に過ぎない。

だからいくら優れたディフェンススキルを有していても解決できない問題がある。

逆にオフェンスプランは困難な問題を解決する手引きになる。

多少の被弾覚悟で打ちにいったことで勝つチャンスをたぐり寄せたブラント戦の村田亮太が良い例。

打たれてもいいという意味ではなく、あくまで主はオフェンスだよということが言いたい。

ディフェンスマスターと表記した場合、ちょっとだけね、ネガティブな意味が含まれている。

もしウィテカーがハードヒッターだったらあのスタイルにはきっとなっていない。

並み外れたパンチングパワーと、

大概のパンチを避けてしまうディフェンススキルのどちらが欲しいか?

2択で選べと言われたら大半のボクサーは前者と答えるのではないか。

そう考える方がロマンチックだよね。